Que força essa, o dinheiro?

Existir sem dinheiro é uma existência pobre. Esta poderá parecer uma afirmação oca, mas não é tanto assim. Julgando pela acepção objectiva (ou pelo menos objectiva segundo os padrões pela qual a julgamos), pobre é um estado ou característica que implica uma incapacidade ou escassez de. Se monetariamente pobre, é-se incapacitado de participar na giga.joga capitalista; no pobre de espírito, está implícita uma falta de visão, nobreza ou ética; no pobre coitado, falta de algo, carinho ou não, que gera um excesso de compaixão. Ora quando sem dinheiro algum, somos pela sociedade considerados os três, porque não nos esforçamos que chegue para o obter, logo não temos, e somos portanto “pobres, coitados!”. Esta classificação poderá não ter efeito significativo no receptor, mas o problema é que realmente tem. Se não temos poder monetário, sentimo-nos inevitavelmente em falta para com a sociedade. A máquina do comboio exige, em letras pretas e inamovíeis, 1.60 euros e de nada serve pedir-lhe que mude de ideias. Se ocasionalmente acontece faltarem 5cêntimos para pagar um pão, logo nos olham os clientes enfurecidos pela pressa matinal normal em todo o cidadão pensando que género este de pessoa que não pode sequer pagar um pão. A experiência talvez mais humilhante por que passei foi pedir dinheiro para um bilhete. É curioso como os olhares mudam instantaneamente de possivelmente risonhos para acusadores, ou então tolhidos de pena. Essa mesquinha pena de quem se sente culpado por ter mais que outros, e, por isso, obrigado a partilhar. E então remexem as carteiras, onde tilintam dezenas de outras moedinhas sequiosas de uso, saltam para uma mão desconhecida e abrem um vazio no mais centro do centro mais central de quem as recebe. Resignada, mas ainda sentindo-se irremediavelmente em falta para com a máquina, as pessoas, o tempo que parou para servir uma causa sem causa, e por fim toda a estrutura edificada que a recebe, por favor.Grande falatório quando o ponto fulcral é: se por um momento nos afastamos do que é convencionalmente tido como correcto, sentimo-nos em falta. Pobres, realmente pobres. O dinheiro foi na verdade um pretexto. Vivamos nós sempre suficientemente à margem!

quinta-feira, 28 de junho de 2007

sábado, 23 de junho de 2007

Saga da vida real ou o atendimento atencioso, alegre e devotado do Hospital de Cascais

Cascais. Passam 17 minutos de um dia novo, de horas ainda vazias. Desço por uma rua estreita ao quadrado, atulhada de lixo, seguindo, desconfiada, o que parecem ser as indicações concordantes de toda a população quanto ao caminho a seguir para o Hospital. Que se imagina quando se fala de Hospital? Porventura um edíficio grandioso, glorioso de cheiros variados em mistelas explosivas, uma azáfama incompleta de macas, gentes ocupadas, gemidos lancinantes, urgências apinhadas de gente moribunda, médicos empenhados, bebendo café enquanto resolvem quebra-cabeças da medicina. Vá, a imagem fiel do que se vê num qualquer filme americano. Ou na mais recente e aclamada versão da medicina em casa, House. Derrubando quaisquer expectativas, este Hospital é sem dúvida peculiar. Nas “urgências”, uma senhora de 50 anos, magérrima de fumo, é claro, dourada de vestes, cabelos e perucas e coisas afins, espera pela consulta como quem aguarda um convite para uma festa social. Este local de espera consiste num pequeno corredor, encostadas cadeiras de várias nações, cores e feitios ao longo das paredes (inclui-se aqui, atenção, dois bancos corridos de madeira do género cartedral de convento), uma pequena (senão mesmo mínima) televisão que alonga testas e encurta corpos (suponho que o ingrediente humorístico da cela de adoentados), uma máquina repleta dos mais variados petiscos gordurosos, transgénicos, açucarados e outros que tais bons para a saúde e duas casas de banho, nada de misturas de sexos, com aroma de que não recebem limpeza há, por certo, mais de 2 horas (já que parece ser esta a lei nos centros comerciais). Apesar da aflição, e estando eu com suspeita de uma infecção urinária, nem me atrevi a lá entrar. Aguardo 30min. Sacos de plástico, envólucros de donuts, papéis ranhosos irrompem intermitentemente pela porta escancarada do hospital. Começo a sentir-me engripada. Eis que chamam, numa voz inevitavelmente anasalada e estranhamente superior. Empurro portas, percorro corredores, espreito por portas pútridas, e ninguém, ninguém chama por mim. Primeira vivalma que encontro não é um médico mas um segurança. Depois de indicações por demais evasivas, encontro-me na devida salinha. Surruram dois médicos, um espanhol e um brasileiro, acerca de uma senhora que jaz, imóvel e inchada de doença, numa maca no corredor: “Pois, não sei que terá ela...(1) Queixa-se, queixa-se e não é capaz de apontar nenhum sintoma específico...(2) Mande-mo-la para casa! (1e 2). Alguém informa a senhora de que tem alta e então é o pandemónio, senhora agarrando os lençóis grita: “Estou doente, não posso saír”, enfermeiro diz: “Mas em casa está mais cómoda!”. Enfim...Minha vez. Explico, sumariamente, em não mais de 2 minutos, o meu problema. O meu problema era não saber se existia problema, logo estava naturalmente à espera de uns testes. Passados um minuto e meio, o espanhol, que durante o meu breve discurso olhava, dístraído, para a parede branca por detrás de mim, seco, bruto, de bigode grisalho (carreira secundária: toureiro), prescreve imediatamente um antibiótico. Ora eu, sabendo-me sensível ao dito medicamento, logo reclamei que tivera febres alucinógeneas da última vez que o tomara (daquelas que encurtam e alargam aleatoriamente as divisões da casa, fazem subir o chão e descer o tecto, simulam vozes dizendo coisas impossíveis, multiplicam os sons do género twilight zone). O médico logo riposta, gritando (sim, gritando!): “Nenhum medicamento causa febres, isso são tudo manias!”, etc. etc (quando na bula da tal Ciprofloxacina Ratiopharm (Diabólico comprimido!), os efeitos secundários incluíam febres, e, pior, a morte (hihih). Muito mal encarado prescreve outra coisa, acerca da qual pergunto se não interfere com a pílula. Mais outra gritaria: “Nenhum medicamento interfere com a pílula, vocês são uns ignorantes!” Bla bla bla. Timidamente, pergunto se não será melhor fazer testes, para ter a certeza se estarei ou não com a dita doença de que me queixei vagamente (já a tive, sei do que falo). Cúmulo final, gritaria derradeira em como eu estava a pôr em causa a competência do senhor doutor (e se não estava!).

Pergunto-me: fora eu uma velhota que não faria pergunta alguma e a minha consulta de 8 euros (sim, aumentou!), seria em suma um falatório de 1 minuto e meio e uma perscrição muito provavelmente errada. No dia seguinte, reuniria as minhas pobres poupanças e compraria o antibiótico na farmácia mais próxima. Dois dias depois, morro de febres alucinogéneas na minha cama, só, sem nenhuma companhia.

Negligência médica?

(sorry,estendi-me!)

Pergunto-me: fora eu uma velhota que não faria pergunta alguma e a minha consulta de 8 euros (sim, aumentou!), seria em suma um falatório de 1 minuto e meio e uma perscrição muito provavelmente errada. No dia seguinte, reuniria as minhas pobres poupanças e compraria o antibiótico na farmácia mais próxima. Dois dias depois, morro de febres alucinogéneas na minha cama, só, sem nenhuma companhia.

Negligência médica?

(sorry,estendi-me!)

domingo, 13 de maio de 2007

Poema 1

Poema de 09/01/06 .

Decidi que alguns poemas não devem ficar para sempre no caderninho remetido para os mais fundos do fundo da gaveta. A vontade é de ver alguém identificado nestes mesmos sentires.

"Estar só.

Estar acompanhado do que não é.

E ser com ele.

O não ser é um ser apagado

O que quiçá já foi,

é a ausência de algo e de nada,

é o que está, sem estar,

entre o nada que é tudo

e o tudo que nada é.

Estou no tudo

(ou talvez no nada)

Tudo para mim é demenos

Demais para mim é nada.

Assim extravazo o que me

parece ser a essência do que não é,

o estar do não estar.

Sou o excesso

e o que não chega a ser."

(sempre tive a sensação de que esta prosa corrida, mais que poema, está inacabada. Mas assim ficará)

Decidi que alguns poemas não devem ficar para sempre no caderninho remetido para os mais fundos do fundo da gaveta. A vontade é de ver alguém identificado nestes mesmos sentires.

"Estar só.

Estar acompanhado do que não é.

E ser com ele.

O não ser é um ser apagado

O que quiçá já foi,

é a ausência de algo e de nada,

é o que está, sem estar,

entre o nada que é tudo

e o tudo que nada é.

Estou no tudo

(ou talvez no nada)

Tudo para mim é demenos

Demais para mim é nada.

Assim extravazo o que me

parece ser a essência do que não é,

o estar do não estar.

Sou o excesso

e o que não chega a ser."

(sempre tive a sensação de que esta prosa corrida, mais que poema, está inacabada. Mas assim ficará)

Insuficiência

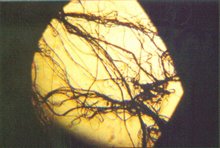

Um poema meu de 09/05/05.

Hoje estou nostálgica.

(seja compreensível, apesar de hermético)

"Subo o poste na esperança

de ver mais alto.

Paro apenas quando o cume

já há muito se quebrou,

tanto anseio aquele algo

que de mim fugiu.

Procuro-o cá ao perto, lá ao fundo.

Nada, só esboços caídos de

uma outrora obra completa.

É então que te avisto:

Alto, imponente, longe, muito longe.

Caminho na tua direcção

em desalento, em passo lento

e inseguro, busco-te,

mas tu és um rompante.

Estás alto, muito alto.

Cais para ora te levantares,

sorris, estendes a mão em convite.

Mas nesse vazio tremendo não te vejo sorrir.

Apenas a tua mão se mostra,

apontando um outro rumo

que não o que sigo,

autoritária.

Apaga-me a vontade (agora rastejo).

Subo o poste na esperança

de ver mais alto.

Desapareceste no espaço confuso;

Agora, tudo postes,

Electricidade,

emaranhados de gente vazia,

No fim, eu só.

Vejo não mais do que delibero."

Hoje estou nostálgica.

(seja compreensível, apesar de hermético)

"Subo o poste na esperança

de ver mais alto.

Paro apenas quando o cume

já há muito se quebrou,

tanto anseio aquele algo

que de mim fugiu.

Procuro-o cá ao perto, lá ao fundo.

Nada, só esboços caídos de

uma outrora obra completa.

É então que te avisto:

Alto, imponente, longe, muito longe.

Caminho na tua direcção

em desalento, em passo lento

e inseguro, busco-te,

mas tu és um rompante.

Estás alto, muito alto.

Cais para ora te levantares,

sorris, estendes a mão em convite.

Mas nesse vazio tremendo não te vejo sorrir.

Apenas a tua mão se mostra,

apontando um outro rumo

que não o que sigo,

autoritária.

Apaga-me a vontade (agora rastejo).

Subo o poste na esperança

de ver mais alto.

Desapareceste no espaço confuso;

Agora, tudo postes,

Electricidade,

emaranhados de gente vazia,

No fim, eu só.

Vejo não mais do que delibero."

sábado, 12 de maio de 2007

Publi Cidade

Porquê publicidade?

Passeio os meus pés pela calçada empedernida da cidade e eis que esbarro numa indefinidamente comprida linha de estandartes sorridentes. Desleixo o passo, arrastam-se os membros subitamente livres de controlo, saltitam incansavelmente os olhos de papel feliz em papel feliz e vejo-me por fim com uma tola expressão de agrado no rosto, involuntária e indesejada. Que me querem? Seduzem-me, apelam-me, agradam-me, ao mesmo tempo que me sacodem da realidade, alheiam do mundo em que devo viver, cegam da verdade física dos que me rodeiam. Poder-se-á pensar que os publicitários acreditam ingenuamente no poder da cadeia “acto bom-resposta boa” que pode gerar uma visão feliz num dia genericamente mau. Felicitar num momento único toda a humanidade? Não me parece. Mais perverso, se cuidadosamente analisado: a contínua apreensão visual de Universos feitos perfeitos faz-me acreditar ser indelevelmente inacabado e insuficiente o meu próprio Universo. O que me leva a ponderar a questão da dicotomia feliz/infeliz. Afinal, apenas se tiram conclusões sobre o nosso próprio estado de felicidade se comparando a realidades paralelas. Ora a publicidade consiste na maior oferta possível de realidades facilmente comparáveis, passivas, bidimensionais, descomplexificadas. Poderão argumentar que desde sempre existiram normas tidas como padrão de absoluta perfeição. E é verdade, nomeadamente na instituição família. No entanto, toda a família sabe existir uma norma outra, muitas vezes confundida com perfeição: a compustura social. Existe um certo comportamento adoptado quando em convívio social, que reinforça a união familiar e exibe às outras famílias a força do clã. Mas este não é mais do que uma reacção quase animalesca de protecção, e todos sabem porfim que nenhuma família poderá algum dia obedecer em privado à compustura anunciada. É uma ilusão que todos sabemos combater, à qual o peso de séculos já nos ensinou a resitir. Nada comparável ao delicioso mundo da publicidade, onde se reúnem, numa única imagem, todas as compusturas possíveis: bom pai/mãe, bom estudante, bom empregado/a, bom usufruidor de lazer, magro, saudável, sempre satisfeito...é este o verdadeiro produto antes do produto usuário em si. Que resistência possível, que força de espírito será capaz de não transpôr para um mundo onde a felicidade é, de facto, uma sensação fragmentada em momentos esparsos no tempo, este outro mundo completo, inteirinho, inegável e eternamente feliz que se nos apresenta metro após metro, segundo após segundo, palavra após palavra? Não seria afinal mais simples se tudo se resumisse a sensações de bem ou mal estar, conforto ou desconforto, sensações em tudo mais simples e livres do significado quase epopeico, de tanto almejado, conversado, reflectido, inabalavelmente infinito da felicidade/infelicidade? Porque de facto nada é infinito.

Deixem-me Ser

(onde está o refúgio?)

Qual, enfim, o efeito da publicidade? A compra, talvez. Plasmar na boca de todo e qualquer transeunte desprevenido um acordeão de dentes desalinhado e espontâneo, imcompreensível, roubando-lhe a função da fala? Provavelmente. Mas onde fica o espaço para a vivência espontânea dos sentires crus do mundo real?

Onde, em que tela a expressão dos verdadeiros “Eus” cirandantes, atulhados de imagens?

Passeio os meus pés pela calçada empedernida da cidade e eis que esbarro numa indefinidamente comprida linha de estandartes sorridentes. Desleixo o passo, arrastam-se os membros subitamente livres de controlo, saltitam incansavelmente os olhos de papel feliz em papel feliz e vejo-me por fim com uma tola expressão de agrado no rosto, involuntária e indesejada. Que me querem? Seduzem-me, apelam-me, agradam-me, ao mesmo tempo que me sacodem da realidade, alheiam do mundo em que devo viver, cegam da verdade física dos que me rodeiam. Poder-se-á pensar que os publicitários acreditam ingenuamente no poder da cadeia “acto bom-resposta boa” que pode gerar uma visão feliz num dia genericamente mau. Felicitar num momento único toda a humanidade? Não me parece. Mais perverso, se cuidadosamente analisado: a contínua apreensão visual de Universos feitos perfeitos faz-me acreditar ser indelevelmente inacabado e insuficiente o meu próprio Universo. O que me leva a ponderar a questão da dicotomia feliz/infeliz. Afinal, apenas se tiram conclusões sobre o nosso próprio estado de felicidade se comparando a realidades paralelas. Ora a publicidade consiste na maior oferta possível de realidades facilmente comparáveis, passivas, bidimensionais, descomplexificadas. Poderão argumentar que desde sempre existiram normas tidas como padrão de absoluta perfeição. E é verdade, nomeadamente na instituição família. No entanto, toda a família sabe existir uma norma outra, muitas vezes confundida com perfeição: a compustura social. Existe um certo comportamento adoptado quando em convívio social, que reinforça a união familiar e exibe às outras famílias a força do clã. Mas este não é mais do que uma reacção quase animalesca de protecção, e todos sabem porfim que nenhuma família poderá algum dia obedecer em privado à compustura anunciada. É uma ilusão que todos sabemos combater, à qual o peso de séculos já nos ensinou a resitir. Nada comparável ao delicioso mundo da publicidade, onde se reúnem, numa única imagem, todas as compusturas possíveis: bom pai/mãe, bom estudante, bom empregado/a, bom usufruidor de lazer, magro, saudável, sempre satisfeito...é este o verdadeiro produto antes do produto usuário em si. Que resistência possível, que força de espírito será capaz de não transpôr para um mundo onde a felicidade é, de facto, uma sensação fragmentada em momentos esparsos no tempo, este outro mundo completo, inteirinho, inegável e eternamente feliz que se nos apresenta metro após metro, segundo após segundo, palavra após palavra? Não seria afinal mais simples se tudo se resumisse a sensações de bem ou mal estar, conforto ou desconforto, sensações em tudo mais simples e livres do significado quase epopeico, de tanto almejado, conversado, reflectido, inabalavelmente infinito da felicidade/infelicidade? Porque de facto nada é infinito.

Deixem-me Ser

(onde está o refúgio?)

Qual, enfim, o efeito da publicidade? A compra, talvez. Plasmar na boca de todo e qualquer transeunte desprevenido um acordeão de dentes desalinhado e espontâneo, imcompreensível, roubando-lhe a função da fala? Provavelmente. Mas onde fica o espaço para a vivência espontânea dos sentires crus do mundo real?

Onde, em que tela a expressão dos verdadeiros “Eus” cirandantes, atulhados de imagens?

quarta-feira, 9 de maio de 2007

Espaço Social

Tenho vindo a observar o comportamento dos utilizadores de transportes públicos.

As pessoinhas várias cirandam, numa dança conjunta, procurando o seu espaço, ainda que ínfimo, de distanciamento dos outros. Afinal, quando em grupo, aprende-se cedo que a barreira entre nós e os outros é intransponível e inabalável. Ocorre um pequeno toque e segue-se o habitual envergonhado "oh!desculpe!" (ou na versão mais natural um simples tímido "descul" ( a letra "p" e "e" engolidas na preguiça da pronúncia completa de uma palavra gasta de significado por tanto repetida)). Uma troca de olhares menos fugaz e logo se escondem por debaixo das pálpebras os olhos indicretos (adicionando-se uma pequena auto recriminação: "Não se olha fixamente menina!"), ou antes se desviam procurando indefinidamente, do outro lado do vidro impermeável a sensações, outros objectos quiçá mais aliciantes. Ou a derradeira prova, o empurrão, capaz de fazer alterar a aparência serena de qualquer um num torvelinho de palavras sujas. Ainda sucedem outros tipos de comunicação, menos espontânea, fruto da era moderna. O I-pod, Mp3 e outros que tais são verdadeiros infernos ambulantes, subtilmente invadindo a melodia da vida que corre na cabeça do vizinho. Assim, pode-se perfeitamente fazer uma viagem onde se experienciam simultanemamente os mais diversos géneros musicais, sejam kizomba, pop-rock daquele mais hit top now da MTV ou mesmo, muito raramente, um Vivaldi electronicamente repercutido.

Oh! civilização!

Pé fora da minhoca transportadora, o silêncio preenchido dos ruídos normais da cidade; pé dentro, uma sinfonia inacabada e incompreensível que resulta de uma mistura concentrada de sons alheios e odores indesejados.

Um verdadeiro festival de sentidos!

Por isso digo: quem não experiencia esta partilha única de espaço, não compreende verdadeiramente o seu espaço social formal. Há todo um código de coexistência espacial lido nos gestos, olhos, volume da voz de quem os acompanha.

No entanto, um grupo em especial teima em contrariar esta etiqueta subversiva, e sem que tenha alguma denominação em especial (ou acusam-me de racista, discriminadora de minorias e outros insultos impróprios que tais), pode entender-se como pessoas de nível cultural pouco mais que mínimo (ui!). Num primeiro impulso febril, perscrutam com os olhos, a cabeça, todo o corpo bamboleante, a minhoca transportadora e, parece-me que irreflectidamente iniciam invariavelmente um diálogo para um alguém imaginário (usualmente sentado num canto qualquer da minhoca inobservável pelo comum mortal). Esse inclui uma enxórdia inacabável de queixumes, comentários e observações de uma pertinência, à falta de outro adjectivo, pessoal, e até por vezes uma indignação estranhamente revelada entre profundos silêncios.

Engraçado é observar que, qual crianças em hiperactividade, estes seres têm dificuldade em permanecer sentados, antes vagueam pela minhoca, tornada aparentemente gigante, mas mais e mais exígua aos olhos de quem suporta aquela esfuziante comunicação unilateral.

Fica a pergunta, para a qual gostaria de encontrar uma resposta plausível, ainda que, entenda-se, completamente apoiada no mais puro senso-comum: estará a necessidade de espaço social intimamente relacionada com o nível cultural (seja isto o que for...) ?

Como gostava de entender...

Assinar:

Postagens (Atom)